スペクトルカメラのメリット・デメリット

日本国内外では、さまざまな分光方式によるハイパー/マルチスペクトルカメラ(センサ)が販売されています。本記事では、分光方式によるスペクトルカメラのメリット・デメリットに関して解説したいと思います。

ハイパースペクトルカメラ/マルチスペクトルカメラ共に、対象に合わせて計測方式を考慮することが大事です。

この記事では、複雑性を回避するため、分光に使われる「プリズム(prism)」「透過型回折格子(transmission grating)」「バンドパスフィルタ(Band-pass filter)」など「どのような素子が使われ、どのように光が分光されるか」という分光そのもに関しては、割愛させていただき、計測装置としての解説をします。

3つの計測方式

計測方式には、一般に「空間掃引方式」「時間掃引方式」「波長掃引方式」の3方式があります。

概ね、市場に出回っているハイパースペクトルカメラ/マルチスペクトルカメラはこの方式のどれかに該当するかと思います。

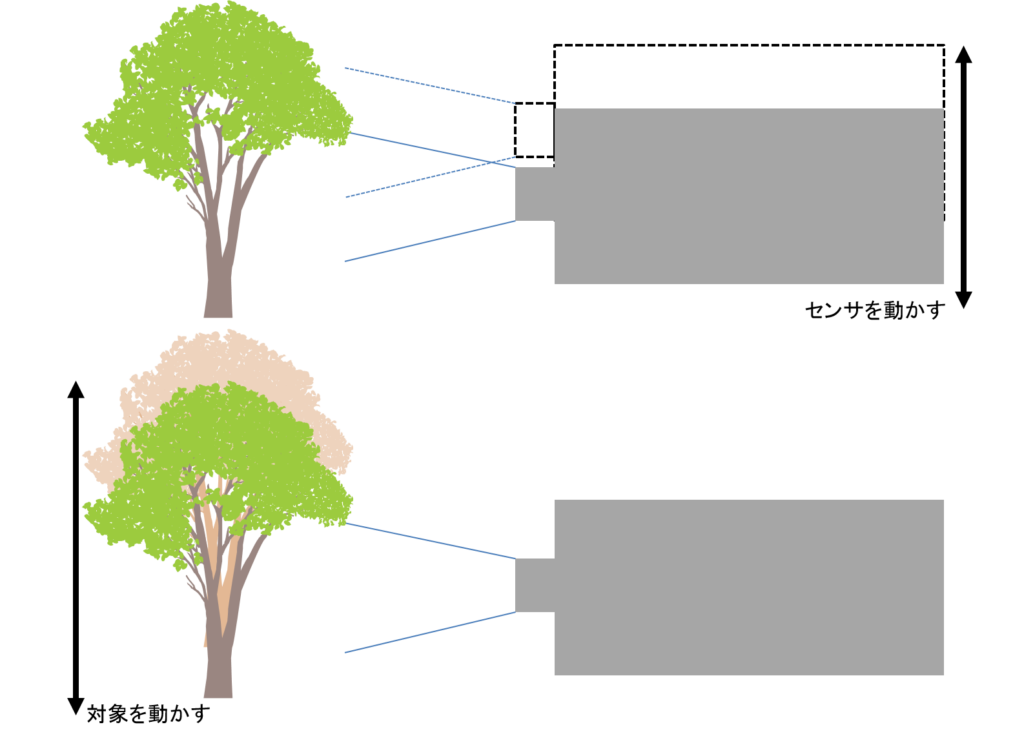

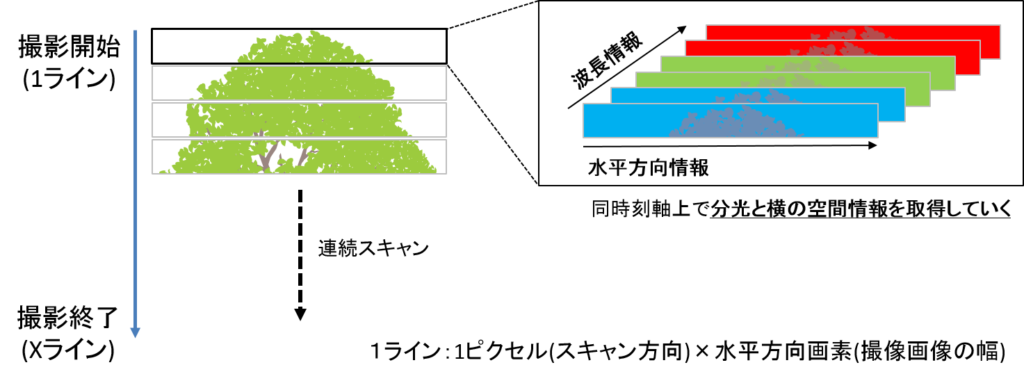

①空間掃引方式

人工衛星や航空機リモートセンシングに搭載する場合、ラインセンサとして用いることが多く、実験室など地上に設置して用いる場合には移動ステージを光学装置の内部または外部に設けることになります。イメージとしては、コピー機のようなスキャナ方式になります。

詳細解説

基本的にはスキャナのようなラインセンサになります。レンズを通り、スリットを通過した細い光の帯を分光することによってスペクトルに分解します。スキャナの場合は受光面に設けられたラインセンサ上のピクセルにRGBの3枚のフィルタで3バンドに分光していることになります。

一方、ハイパースペクトルのように100バンド以上に分光するためには、回折格子やプリズムなどの分散素子を通過させてスリットと垂直方向に分光します。

分解する波長が多いため、受光面はラインセンサではなく2次元のイメージセンサー(C-MOSカメラ等)に置き換えられることになります。

この方式では、撮影時には進行方向と垂直方向(X方向)の各ピクセル上で分光スペクトルが一度に取得できるため、衛星等プラットフォームの移動によって波長がずれるということはありません。

地上サンプリング間隔は、光学系の設計でほぼ決まることになります。 内部にライン分光器を構成しなければならず、その分だけサイズが大きくなります。地上で撮影する場合には光学系を平行移動し、一般的なスキャナのような動きを行う駆動機構を実装しなければなりません。

メリット :一ライン上では同時刻で全スペクトル情報を取得できるデメリット:画像としては撮影開始と撮影終了で時間差が生じる

②時間掃引方式

時間軸方向に波長を少しずつ変化させた画像を複数毎撮影し、撮影終了後にX-Y-λのデータセットに並べ替える方式の総称です。一般的には、高画質なハイパースペクトル画像を撮影可能です。

詳細解説

多層膜構造の液晶の配列を電気的に変化させることにより、光の波の性質、山と谷が重なると打ち消されるという性質を利用して、特定の波長だけを透過させることができ、これを液晶可変波長フィルタといいます。

最初にフィルタ波長をλ1に設定してモノクロカメラで撮影し、次に電圧を変えてλ2の波長に変えて2枚目を撮影という具合に繰り返します。

液晶の波長配列が次の波長配列に変化までの時間を待たなければならないので、各画像データは進行方向に少しずつ変位することになります。従って、HSDを取得する際には変位した分だけ画像をずらして位置を合わせることになります。

一般的にはこの待ち時間は40~100m秒となります。秒速7.5kmという高速で運動する人工衛星では、この時間遅れは、GSD(地上サンプリング間隔)は無視できない大きさになることもあるので注意が必要になります。(地上で静止しているものに対して使用する際には、その限りではありません。)

メリット :高画質なハイパースペクトル画像を撮ることができるデメリット:撮影開始から撮影終了後では、スペクトル情報に時間差が生じる

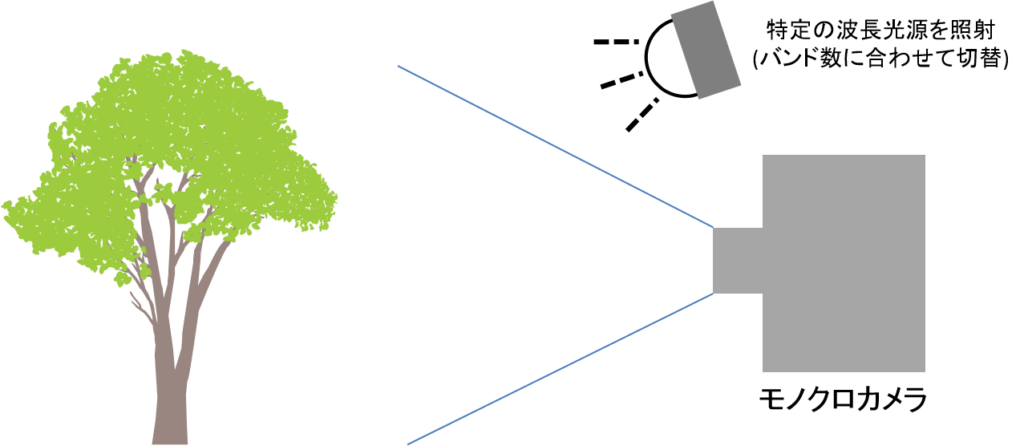

③波長掃引方式

特定の狭帯域のスペクトルを持つ照明で測定対象物を照射し、その反射光をモノクロカメラで撮影する方式です。

詳細解説

照明に波長可変レーザーや波長の異なる複数の高輝度LEDを用いれば比較的簡単にスペクトルデータを取得することができます。数バンドであればコンパクトな装置を実現できるメリットはありますが、室内(暗室)など近距離のリモートセンシングに限定されます。

ここまでが、分光の原理に関しての学術的な解説となります。

製品から見るメリット・デメリット

次に、以上の方式をもとにして、製品化されているスペクトルセンサ/カメラ場合におけるメリット・デメリットについて述べます。様々な名称で呼ばれているため混乱される方が少なくありません。

①液晶チューナブルフィルタ方式(LCTF:Liquid Crystal Tunable Filter)

【特徴】電圧を加えると、透過する光の波長を変えることができる

- 時間掃引方式

- フィルタ部(液晶のバンドパス・フィルタ)+イメージセンサの組み合わせ

- 特殊なものまで含めると液晶の波長域は400 nm~1600nm

- 波長切り替え時間:20msec~200msec(平均100msec)

【メリット】

- 安価(イメージセンサは別途用意)

- デジタルカメラ感覚で使用可能

【デメリット】

- 液晶パターン(波長)の切り替えに時間がかかる

- メーカーが管理(保証)していない帯域での光の漏れ、つまり、迷光などをユーザーが管理しなければならない

②ラインセンサ方式(プッシュブルーム)

【特徴】1ラインの分光器をスキャナのように移動させて計測

- 空間掃引方式

- 画像を取得するために、センサ本体を平行移動または、対物レンズの前にミラーを設置し、そのミラーを回転させる。

【長所】

- 安価

- フィールド実験に最適

- 人工衛星等の移動体に載せるのに向いている

【短所】

- 顕微鏡や内視鏡で使う計測には不向き

- センサ本体は安価であるが、スキャン機構を実装した場合は高価になる

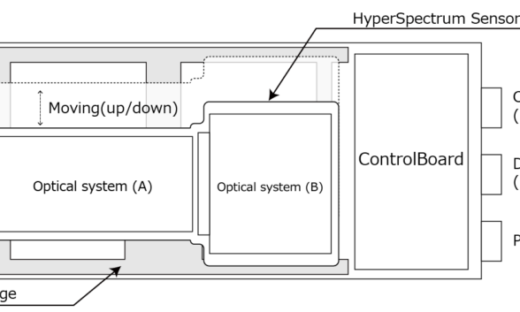

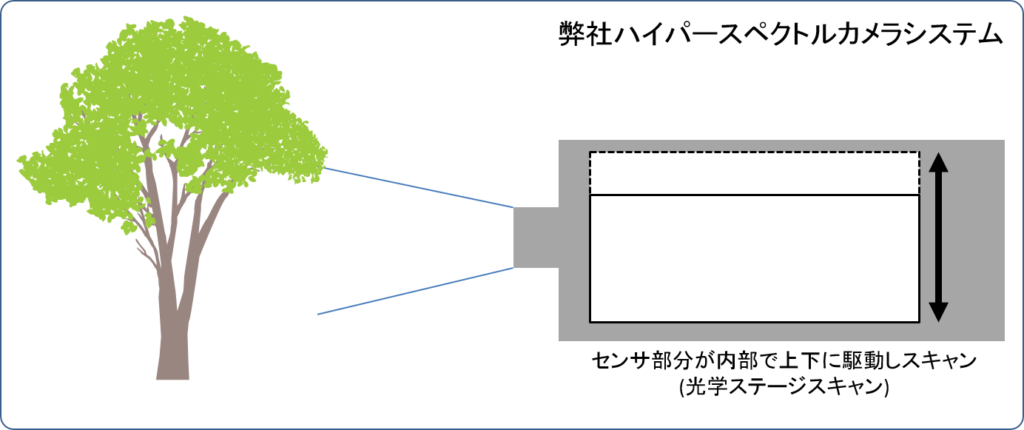

③内部スキャン方式

【特徴】カメラ内部にスキャン機構を搭載したラインセンサ

- 空間掃引方式

- カメラ内部にスキャン機構を搭載

【長所】

- 外付けのスキャン機構を必要としない

- カメラを動かす必要がないので定点観測に最適

【短所】

- 移動体の撮影が苦手

- スキャン範囲に限りがでてくる(ステージのスキャン範囲に依存)

④スナップショット方式

【特徴】受光素子の各画素に分光フィルタが取り付けられている

- 空間掃引方式

- 数~十数バンドのカメラ

【長所】

- リアルタイムに撮影が可能

- ドローン搭載に最適

- 小型

【短所】

- 受光素子の大きさに限りがあるため、バンド数に限りがある

- 各画素にフィルタを割り当てるので、画像サイズが小さい

- 光の漏れやリークなどを考慮したレンズを装着する必要がある

となります。

弊社のハイパースペクトルカメラCosmos Eyeシリーズは、カメラ内部にスキャン機構をプラスした③内部スキャン方式を採用しています。顕微鏡への搭載や、農業、土壌などの静止したものを定点観測することに強みを持っておりますので、お入り用の際はぜひ、北海道衛星株式会社にお問い合わせいただけるとありがたいです。

本記事が、みなさまの参考になりますと幸いです。